景区动态

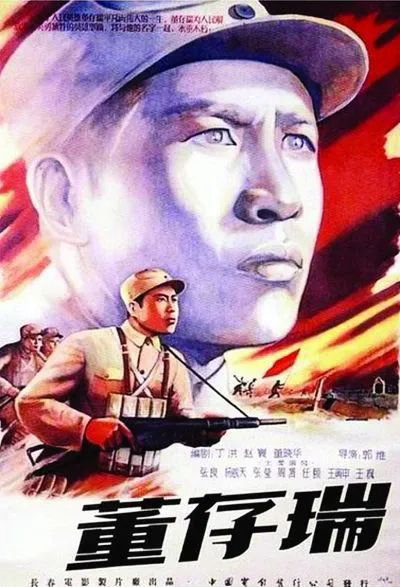

【文艺评论】承德题材影视作品评论选登(一)《董存瑞》:青山埋忠骨 史册载功勋

青山埋忠骨 史册载功勋

——重看《董存瑞》兼论英雄精神价值及其它

一

天地英雄气,千秋尚凛然。

1948年5月25日,中国人民解放军攻打隆化城的战斗正式打响。董存瑞所在连队担负攻击国民党守军防御重点——隆化中学的任务。他任爆破组组长,带领战友接连炸毁4座炮楼、5座碉堡,胜利完成了规定的任务。连队随即发起冲锋,突然遭敌人一隐蔽的桥形暗堡猛烈火力的封锁。部队受阻于开阔地带,二班、四班接连两次对暗堡爆破均未成功。董存瑞挺身而出,向连长请战:“我是共产党员,请准许我去!”毅然抱起炸药包,冲向桥头暗堡。

嗒、嗒、嗒……敌人的机枪扫射更疯狂了。董存瑞和郅顺义在战友们的掩护下,一前一后,迅速向前跃进。快到碉堡跟前时,郅顺义狠狠地甩出了几个手榴弹,把碉堡前面的铁丝网炸个稀烂。董存瑞“嗖”地一下穿了过去。敌人慌了,拼命向他射击。突然,他一个趔趄,鲜血从腿上流下来。但他忍着伤痛,继续向碉堡冲去。

郅顺义继续不断地扔出手榴弹。借着爆炸后的浓烟,董存瑞一下就跳到了旱河里,飞也似的冲到桥下。可是这桥有一人多高,两旁都是光滑的石壁,炸药放在地上不顶事,放在高处又没地方搁,怎么办?

就在这时,我军总攻击的冲锋号响了,部队潮水般地冲上来。敌人碉堡里的六挺机枪一起向我军射来,眼看战士一个个倒下。在这千钧一发之际,董存瑞大步跨到了桥中央,毅然用一手托起炸药包,一手拉响了导火索。顿时,桥下‘哧哧’地冒起了一股白烟。郅顺义向董存瑞飞奔过去,只听董存瑞大声喊道:“卧倒!卧倒!你赶快趴下!”紧接着他又高声喊道:“为了新中国,前进!”话音未落,天崩地裂一声巨响,一团浓烟冲上天空。董存瑞用他年仅19岁的生命摧毁了这座坚固堡垒,为我军解放隆化开辟了胜利的道路。

炸药包炸响的地方,只能看到一堆破碎的水泥、砖石,战士们徒手扒了很久很久,都没有找到董存瑞的遗体,哪怕是一块零碎的骨肉、一片军装残布……

这就是影片《董存瑞》给我们描述的悲壮惨烈的画面,也是董存瑞留给人间最后的英雄形象。

二

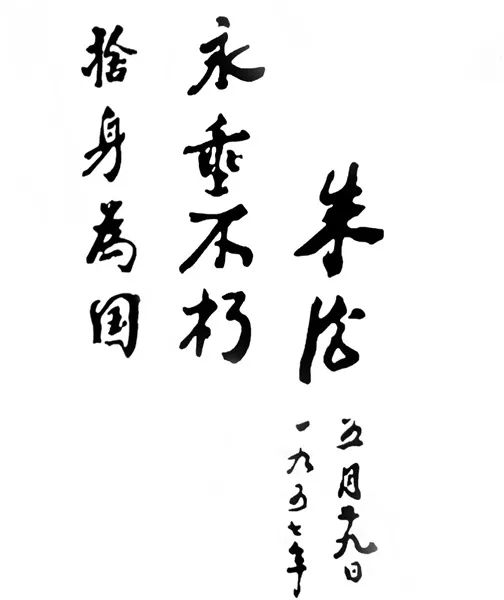

董存瑞牺牲后,朱德、聂荣臻先后为其题词,朱德的题词是:“舍身为国,永垂不朽。”聂荣臻的题词是:“舍己为国,人之楷模。”随后的日子里,董存瑞获评全国战斗英雄,模范共产党员,荣获毛泽东勋章,并被中国人民解放军列为六位经典英烈之一。2009年,董存瑞当选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。2018年,中央军委政治工作部印制10位挂像英模画像,董存瑞排第二位。

今天,在庆祝中国共产党百年华诞的这个重要时间节点,重新观看《董存瑞》这部影片,再次令我心潮澎湃,泪水潸然。百年征程筚路蓝缕,百年华诞风华正茂。在百年党史的浩瀚星河中,无数仁人志士前赴后继,为共产主义事业奋斗终身。他们不仅有着“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀,更有“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的坚定信念。历史的辉煌离不开英雄的铸就,董存瑞用生命为我们点燃了永不熄灭的精神火炬。英雄从未走远,英雄就在我们心间。

由衷地感谢导演为我们奉献了这样丰富的视觉盛宴,感谢演员为我们演绎了感人肺腑的英雄传记,感谢编剧让我们荡涤了心灵,让我们心有所悟,情有所依!缅怀英雄壮举、致敬英雄精神、赓续英雄血脉。

三

《董存瑞》是新中国传记影片的巅峰之作,完美地体现了思想性和艺术性的统一。在文化部1949-1955年故事片的评奖中,《董存瑞》获得优秀影片一等奖、优秀演员一等奖、优秀剧本文学奖。其中导演郭维功不可没。上世纪90年代,我曾有幸采访过《董存瑞》的主创人员,粗浅地了解了《董存瑞》的创作初衷。郭导认为,英雄不是天生的,完美无缺的英雄反而会给人冷冰冰、干梆梆、让人踮脚也够不着的感觉。创作时,他决心颠覆当时惯用的“高大全”路数,用艺术的手法让人们看到英雄的成长,看到人民军队的成熟。

首先就是演员不能选标准的“英雄脸”。为此,郭维到华北军区文工团戏剧队选演员时,话剧演员张良被喊去面试。队友问张良饰演什么角色,他一拍脑袋说:“我这模样儿,能演啥?通讯员呗!”相貌不算英俊、嗓音略带沙哑的张良那时候不太自信,他怎么也没想到,自己正是郭维心目中那个小鼻子小眼、一笑一对酒窝、一看就是农村娃模样的“董存瑞”。不光张良,许多人都没想到,“董存瑞”从形象上就跳脱了高大威猛、唇红齿白的“惯例”。郭维就是要让这个普普通通的嘎小子在吃上八路军的粮食后,长成惊天动地的战士。

电影正式开拍前,郭维还到董存瑞的家乡生活了一段日子,又花了一个多月时间写出导演台本,自始至终秉承“既须大胆,也要谨慎”的创作态度。正是他的创作思路,给观众呈现了一个“活灵活现”的董存瑞。

功不可没的还有影片的三位编剧:丁洪、赵寰、董晓华。电影《董存瑞》的成功,还在于电影剧本在塑造人物上的卓越成就。三位编剧都来自部队,但他们谁也没有和董存瑞一起生活过,连面也没有见过,也没有参加过隆化战斗。他们接受创作任务后,深入到董存瑞的家乡、部队,走访了上百人。在访问中,他们也注意观察董存瑞的战友们,和董存瑞的指导员郭成华、战友郅顺义成为挚友。大量生动丰富的材料,对于编写一个电影剧本,可以说是绰绰有余。

接下来就是从何处下手。编剧之一的丁洪说:“经过和导演商讨,我们确定:必须根据董存瑞同志的实际材料和具体情况出发,力求真实朴素,绝不过分渲染、臆造英雄形象。选取那些能够深刻表现董存瑞的思想、性格而又是我们自己在过去的生活中所经历过或体验过的材料,否则,哪怕是很惊奇动人,也坚决舍弃。”《董存瑞》的作者以平视的角度,塑造了一个真实可信、血肉丰满的人物形象。剧本中的董存瑞,不是一个完美无缺的天生的英雄,而是一个在战斗中成长的真正的战士。剧本通过若干个生活片段,真实展现了董存瑞的成长过程。

创作时,董存瑞的顽皮、执拗、倔强、聪慧的性格贯穿整个剧本。在党的教育下,董存瑞心里的那股倔强劲儿升华为革命劲儿,懂得了这股革命劲儿叫为人民服务,懂得了人要是没有了这股劲儿,活着没有作为,死了没有价值。在攻打隆化的战斗中,董存瑞托起炸药包,把年轻的生命献给了壮丽的革命事业。这个壮举并不令人意外,因为剧情层层递进、层次分明地展示了人物成长的轨迹。

丁洪、赵寰、董晓华三人合写的《董存瑞》,把新中国电影文学创作水平提高了一大步,为电影《董存瑞》的拍摄打下了一个非常扎实的基础。导演郭维按照电影文学本的时间顺序拍摄影片,从“要求参军”“王平牺牲” “子弹问题” “救火” “请战”直至“舍身炸碉堡”,这样的拍摄顺序也帮助演员张良从刚开始的不自信,到逐渐理解和把握住了角色,成功塑造了董存瑞的光辉形象。通过有情感、有温度、有底蕴的人物呈现,彰显出艺术作品的时代之美、信仰之美、崇高之美。

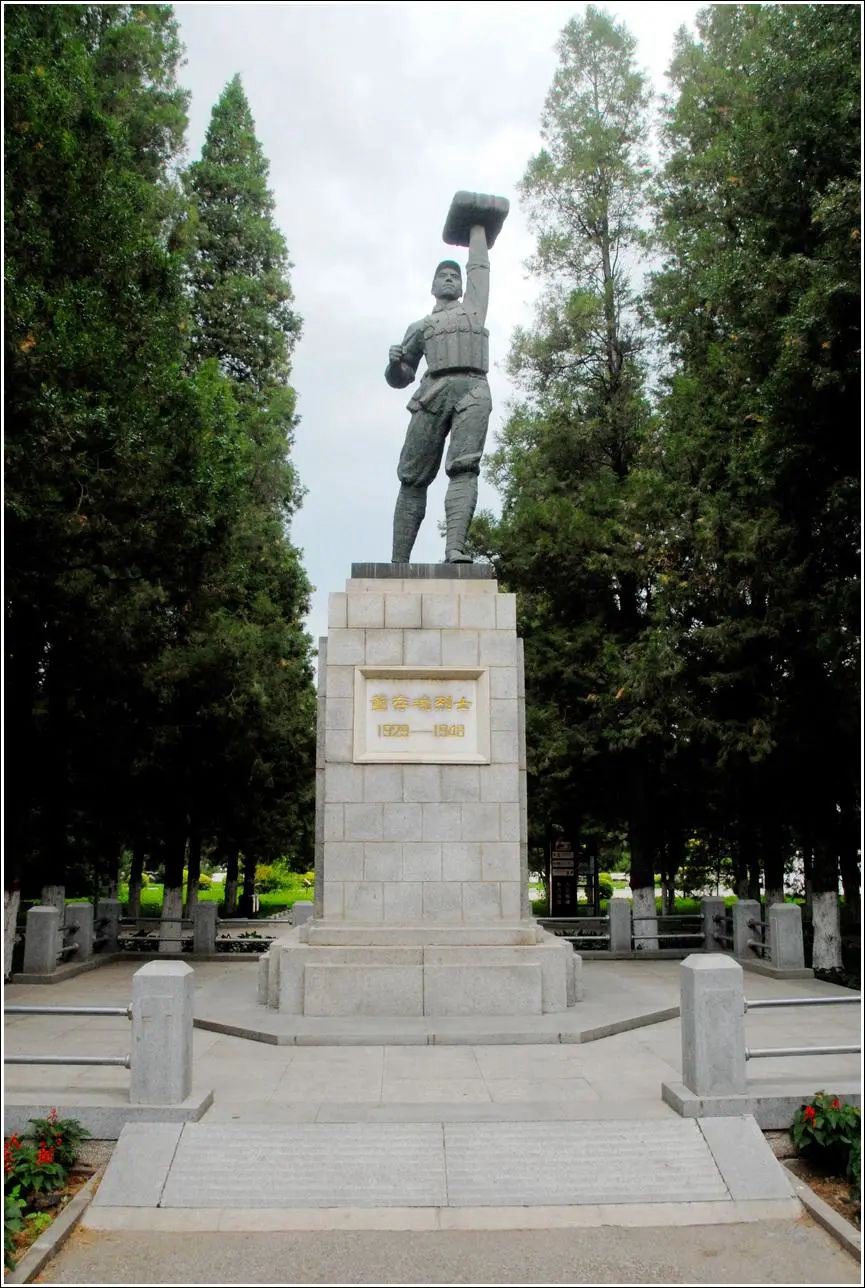

《董存瑞》还原了一个民族英雄短暂却又精彩的一生,从年少时的自强不息到壮烈牺牲的英勇悲壮,顺理成章,令人信服。“为了新中国,前进!”的呐喊更是激动人心,令人感奋,许多人第一次看后,久久不愿退场,个个眼含泪水。英雄虽然尸骨无存,但精神风范永驻人间。1954年,隆化县修建了董存瑞烈士陵园,烈士墓中埋葬的是一块楠木牌,上面用朱砂写着:“以此木代替烈士遗骨”。在园内的苍松翠柏中,矗立着一座19米高的花岗岩纪念碑,象征着董存瑞19载青春年华。碑上铭刻着朱德总司令的题词:“舍身为国,永垂不朽。”数十年来,全国各地越来越多的群众自发来这里悼念革命烈士,更多的青少年也来到陵园进行红色主题教育。

四

令人难以接受的是,一段时间以来,有些人打着寻找历史“真相”的幌子,对董存瑞进行所谓的“细节”质疑,肆意调侃、抹黑,其目的就是想削弱我们社会的精神上层。

不可否认,在一些历史问题上,的确有存疑的地方,也确实需要进一步的考证和厘清。然而,存疑,不代表否定;考证,不意味着胡说。历史,不是不可以质疑,前提是以事实说话;英雄事迹,也不是不可以考证,关键是要实事求是。

执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。如果说物理实验室需要“大胆假设,小心求证”,那么,对待英雄事迹,就既要“小心假设”,也要“小心求证”。因为,那种由英雄所塑造的“精神道统”,早已融入了民族的血脉,成了这个“共同体”集体的记忆。

或许,我们可以对屈原为何投江有不同的见解,但他忧国忧民的爱国情怀,则是一个共识;我们可以对雷锋生活上的一些具体事情有所保留,但他“毫不利己,专门利人”的无私精神,则值得为之颂扬和传承。而这些累积下来的精神记忆,构成了一个“道统”,是一个民族之所以为这个民族的纽带。

对董存瑞那些荒诞离谱的胡言乱语,说穿了就是为了颠覆英雄、消解崇高、解构历史、污染社会风气,破坏道德生态,阻碍文明进步。

英雄是一个民族的精神脊梁,一个社会的价值标杆,言炳丹青,德配天地,功昭日月!一个社会不能只有醒目的红线、触目的底线,而没有仰望的“天线”,尊重英雄、敬仰英雄,理应成为全社会最起码的情感认同和价值认同。

在中华民族五千年历史长河中,无数英雄人物像一道道闪电,穿云破雾,喷薄而出。他们或以浴血疆场、视死如归的勇敢而令人敬佩,或以不惧苦难、舍生取义的忠贞而让人崇敬,或以顽强奋争、精忠报国的壮举而被人赞誉,或以默默无闻、无私奉献的情怀而为人传颂。从岳飞、文天祥到夏明翰、江竹筠,从董存瑞、邱少云到雷锋、刘英俊,从狼牙山五壮士到刘老庄八十二烈士,一个又一个英雄人物照亮了历史的道德星空,丰富着中华民族的传统美德,成为社会主义核心价值观中最为丰厚的精神养料。认同董存瑞,就是认同正确的价值观;追随董存瑞,就是追随真善美;颂扬董存瑞,就是颂扬正能量。迷茫的时代,需要董存瑞这样的英雄成为头顶上的“启明星”;怀疑的时代,需要董存瑞这样的英雄成为心中的“压舱石”;浮躁的时代,需要董存瑞这样的英雄成为人生的“坐标系”。倘若没有英雄的一路指引,社会如何健康发展?没有英雄的行为示范,我们的时代如何前进?

五

毛泽东曾说:“从前人说:读诸葛亮《出师表》而不流泪者,其人必不忠;读李密《陈情表》而不流泪者,其人必不孝。今天我们应该说:凡看见或听见中国军队不记旧怨而互相援助、亲密团结而不感动者,其人必不爱国”。祖国的万里江山,离不开英雄的鲜血浸染;人民的幸福安宁,离不开英雄的慷慨付出。前人栽树,后人乘凉,作为后来者,我们没有任何权力轻慢和诋毁英雄。

然而,在多元多样多变、交融交流交锋的当下,在一些人那里,虚无历史成为“时尚”,解构英雄成为“潮流”,消解崇高成为“时髦”。有的人要么以学术研究为名歪曲历史真相,要么以假设推断代替历史事实,要么用拼凑的细节否定事件的本质。“英雄保卫国家,谁来保卫英雄?”面对我们的英雄被一些人无端的嘲讽、污蔑、攻击,我们有必要发此一问。

任何一个民族、任何一个国家都有自己的英雄。他们拥有如你我一样的血肉之躯,却在有限的时空里诠释了人类生命可以抵达的厚度;他们是在历史上、在现实中、在未来的岁月里创造奇迹的鲜活人物,并以奇迹改变了民族和国家的命运。在法国,圣女贞德是法兰西民族的英雄,对她的任何调侃和不恭,都被看作是犯罪的极端行为;在印度,甘地被尊称为圣雄,如果谁胆敢对甘地指手画脚,普通百姓都会把他看作是大逆不道的疯子和罪犯;在美国,马丁·路德·金是反抗种族歧视的精神领袖,对其任何不敬都会遭到普通公民的谴责。作为一个有着五千年文明史的泱泱大国,更应该深情缅怀我们的英雄,无限崇敬我们的英雄,使之成为心灵的图腾、精神的支柱、价值的标杆。不管是谁,可以不理解英雄的选择,但绝对没有抹黑英雄的权利;可以不仿效英雄的壮举,但绝对没有质疑崇高的理由。他们因为忠诚信仰,所以坦然面对生死;因为心怀大爱,所以无悔血沃中华。正可谓:铁肩担道义,捐躯献身,业迹昭日月,浩气长留环宇;热血荐轩辕,舍生取义,精神凛千秋,英灵含笑苍穹。

莎士比亚说:“我怀着比对我自己的生命更大的尊敬、神圣和严肃,去爱国家的利益。”捍卫英雄,就是在捍卫民族的历史;守望英雄,就是在守望国家的未来。面对英雄,我们需要这样的“尊敬、神圣和严肃”我们绝不能让属于我们民族的正气与信仰,被那些所谓公知们毁于无形!我们绝不能让一代代先辈传承下来的英雄之魂,在我们这一代终结!

今天,回看那些所谓的“细节考证”,无论是打着“揭秘”的旗号,还是举着“还原”的牌子,目的无非是博人眼球、牟取利益。然而,其引发的不良后果,无异于磁场对“精神罗盘”的干扰,让人陷入历史虚无。从这个角度而言,每一个人都有责任,挺身而出,驳斥谣言,保卫英雄。

六

伟大时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。今年“七一”前夕,习近平同志亲自向“七一勋章”获得者颁授勋章,这是授给英雄们的最高荣誉。一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。一百年来,我们党矢志践行初心使命,团结带领人民开辟了伟大道路、建立了伟大功业、铸就了伟大精神、积累了宝贵经验,在中华民族发展史和人类社会进步史上写下了壮丽篇章。一百年来,一代又一代中国共产党人,为赢得民族独立和人民解放、实现国家富强和人民幸福,前仆后继、浴血奋战,艰苦奋斗、无私奉献,谱写了气吞山河的英雄壮歌。“七一勋章”获得者中,有战功赫赫的百战老兵,有把生命奉献给脱贫攻坚事业的基层干部,有集丰厚理论素养和操作技能于一身的大国工匠,有用红色基因树人铸魂的教育工作者,有潜心研究、矢志奉献的科学家,有传承爱国守边精神的农牧民……他们为党和人民作出了杰出贡献,创造了宝贵精神财富。

“历史的道路,不全是平坦的,有时走到艰难险阻的境界。这是全靠雄健的精神才能够冲过去的。”对于一个时代来说,同样如此。在实现中华民族伟大复兴的道路上,尤其需要校准我们的“精神罗盘”。

今天,董存瑞已不能面对镜头讲述当年血与火的真相,也无法向诋毁者索回他那不容践踏的荣光。而我们,对历史,对英雄,对长眠于疆场的英雄,则负有不可推卸的保护责任,唯有如此,我们才能正历史之本,正英雄之名,正民族之魂,正国家之骨。

“桃花红雨英雄血,碧海丹霞志士心”。缅怀董存瑞,就是要记住他的精神和浩气。这种精神,足以对抗历史虚无主义的“瘴气”;这种浩气,足以唤醒民族核心价值的觉醒。在先烈的“精气神”里,完成现代人的精神洗礼。德国著名哲学家雅斯贝尔斯说:“真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树,用一朵云去推动另一朵云,用一个灵魂唤醒另一个灵魂。”没有什么,比生命换来的幸福更有教育意义;更没有什么,比视死如归的英雄气节更感天动地。今天的“缅怀”,是激活民族精神的仪轨,是居安思危、饮水思源的承续。

“先烈回眸应笑慰,擎旗自有后来人”。也许雕刻在石头上的文字,终究会风化于时间的罅隙,但镌刻在国家与民族历史上的记忆,只会在我们的缅怀与祭奠中越发清晰。千秋忠烈,恩泽四海,气壮丹霄,光辉齐日月;百世遗芳,功高九天,名垂青简,形象耀河山。

可喜可贺的是,近年来,董存瑞的牺牲地、董存瑞的家乡、董存瑞所在的部队以及社会上各种正义进步团体,每年5月25日都纷纷通过各种方式举行纪念活动,不仅使董存瑞英雄形象在诋毁英雄的思潮下未受影响,反而愈加光彩照人,愈加深入人心。

饮水思源,知恩图报。在这个重要的时间节点,向董存瑞表达哀思与敬仰,是对他在天之灵的一种告慰,也是对他不朽精神赓续的表白。

青山埋忠骨,史册载功勋。董存瑞不仅是中华民族的骄傲,更是承德人民的骄傲。在董存瑞牺牲73周年之际,站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,肩负民族复兴、人民幸福重任的我们,要学习他“把心交给党”的忠诚信仰,要学习他“天塌下来也要完成任务”的使命担当,要学习他“打狼要有真本领”的胜战能力,要学习他“恨敌人恨到骨子里”的斗争精神,要学习他“为人民可以奉献一切”的坚定立场,要学习他“万死不辞舍身取义”的英雄气概,砥砺“一不怕苦、二不怕死”的血性胆魄,踏着英雄的足迹义无反顾奋勇前行,创造无愧于先辈的更大业绩!这正是——

七月党旗映翠微,陨身不逊矗丰碑。

不避斧钺惊鬼魅,豪气凛然卷风雷。

青春血火生死路,赤帜锤镰傲雪梅。

圆梦中华应笑慰,紫塞大地尽朝晖。

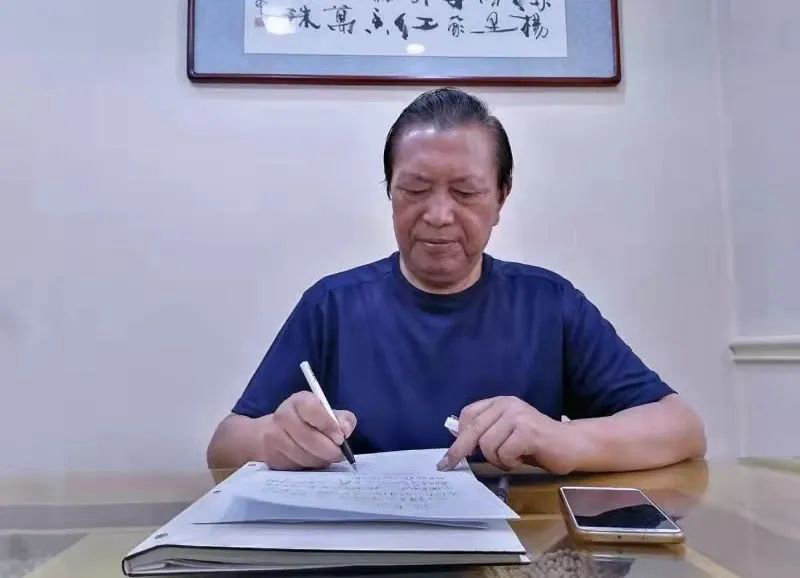

作者简介

寇占文,原新华社承德记者站站长,资深媒体人,享受政府津贴。河北省作家协会会员、全国散文学会会员。创作散文、散文诗、杂文、随笔、报告文学等1000余万字,作品散见全国各大报刊。

选自评论集《党在我心中》 图片来源于网络

供稿:承德市文艺评论家协会

本文转载自公众号“承德市文学艺术界联合会”